云经管的咪,拿了银奖,还上了央视

2025年10月27日 创新创业学院

前不久

央视新闻报道了昆明市瓦猫博物馆

画面上出现的瓦猫展品设计

就有来自云经管创业团队“滇创瓦猫”的参与

2025 年这支团队

更凭借其深厚的文化底蕴与卓越的创新模式

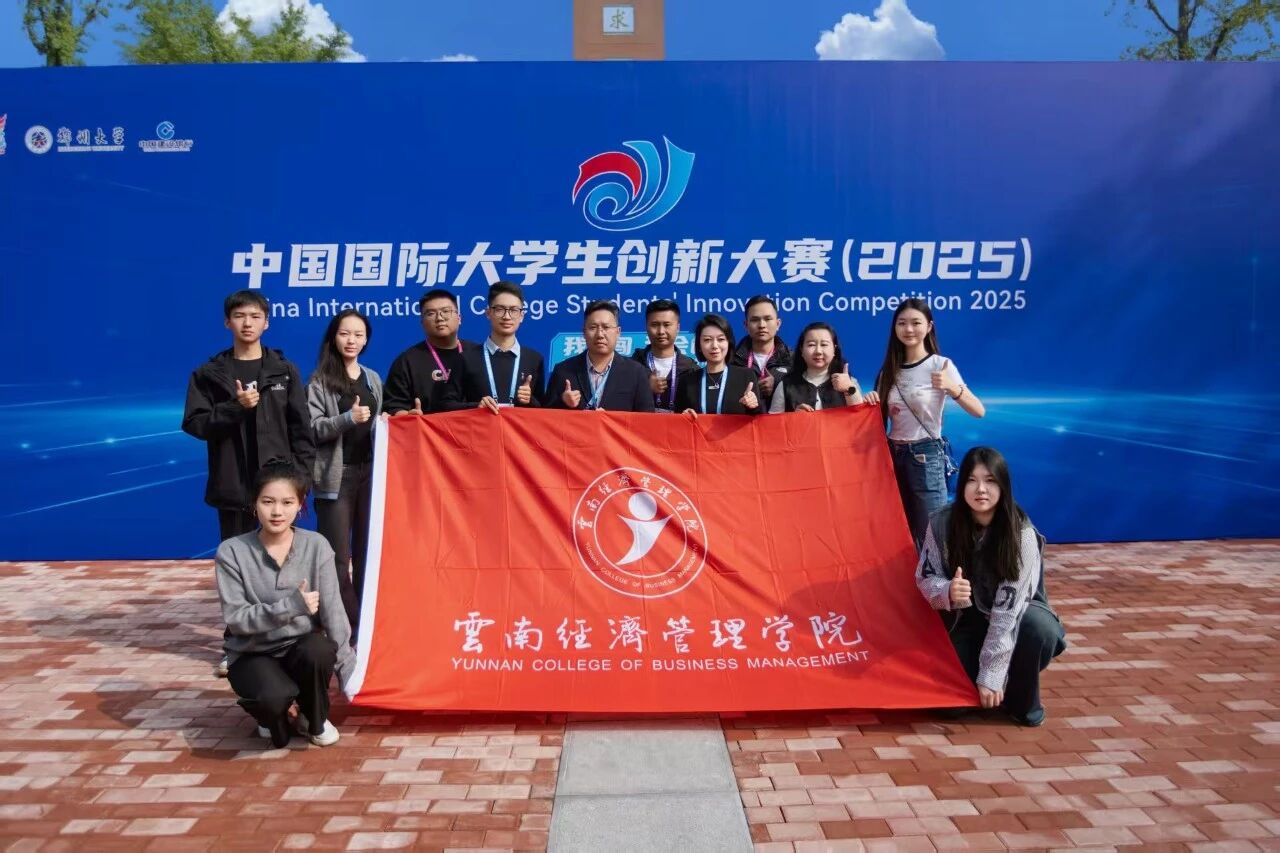

在中国国际大学生创新大赛(2025)总决赛中

斩获国家级银奖

他们的创新之处在哪里?

从校园工作室到被央视直播报道

他们走了多远?

一起走进“滇创瓦猫”的创业故事!

一场跨越四十年的匠心托付

“滇创瓦猫”创业团队负责人尚融融

自6岁起便跟随专业老师学习美术

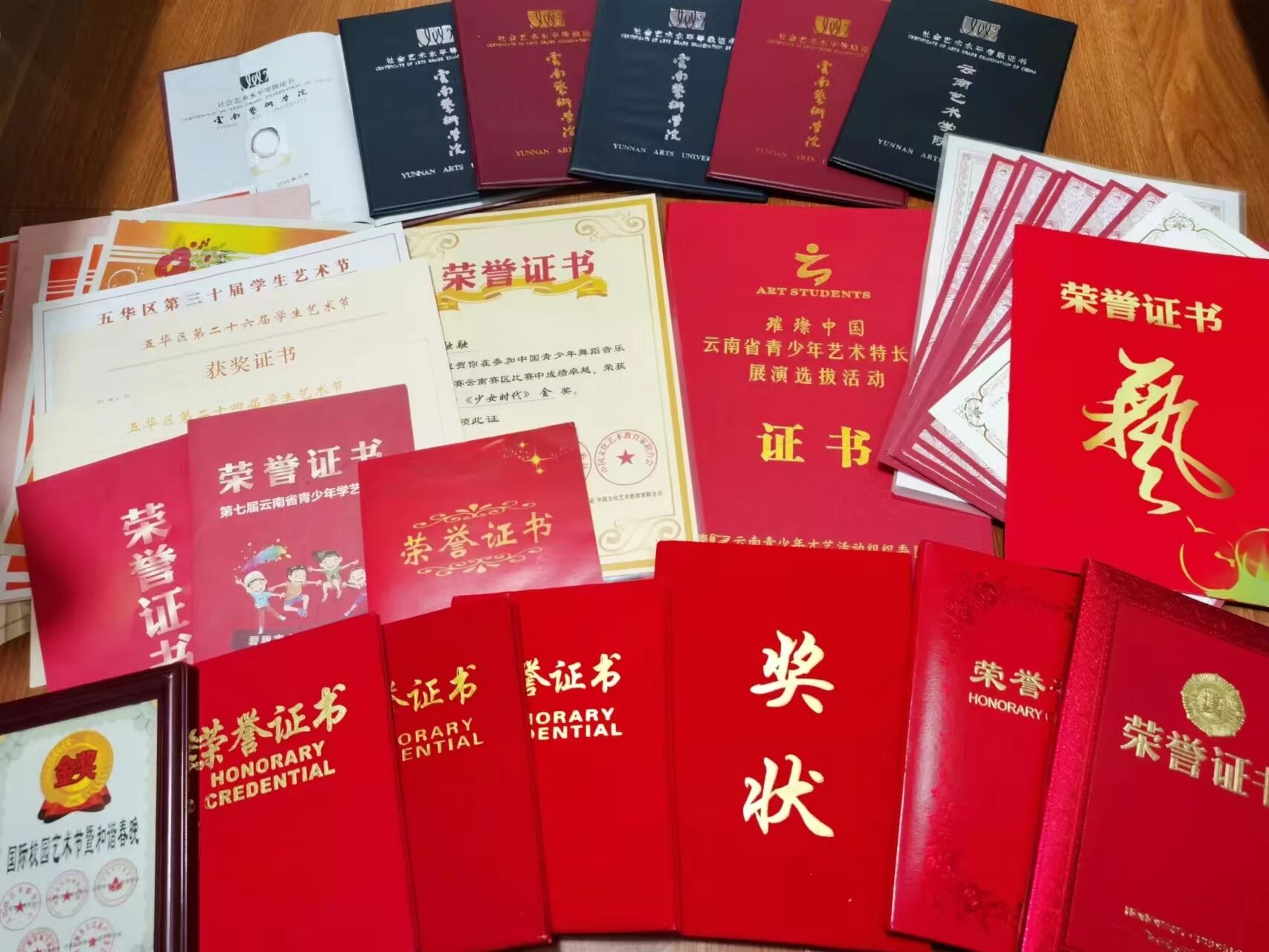

累计斩获 50 余项省级美术奖项

从少儿书画大赛金奖到青少年艺术展演一等奖

这些荣誉不仅锤炼了她的设计功底

更让她对 “传统美学” 有了敏锐感知

尚融融部分获奖证书

2022 年 一次偶然的非遗展演活动中 尚融融主动拜师 第七代云南瓦猫非遗传承人郜金福 系统学习陶泥配比、手工制坯、分段控温烧制 的全套技艺 这段经历为她后来参加创新创业埋下伏笔

尚融融

2023 年暑假 尚融融在整理祖父遗物时 发现了一个布满灰尘的木盒 里面装着 127 份泛黄的瓦猫设计手稿

尚融融祖父手稿

手稿的纸页上 既有祖父年轻时绘制的传统瓦猫结构图 标注着 “屋脊正脊用,高 23 厘米,宽 18 厘米” 等细节 也有晚年尝试的创新草图 比如为现代公寓设计的 “迷你瓦猫挂饰” 为旅游景区设计的 “可拼接瓦猫摆件” 最让尚融融动容的是 其中一份 1998 年的手稿末尾 祖父用铅笔写着 “盼后世有人,让瓦猫走下屋脊,走进生活” 这句话促使她把瓦猫技艺传承的决心 化作了具体而坚定的行动

尚融融与祖父手稿

除了继续钻研瓦猫的制作技艺 尚融融开始关注瓦猫传承、应用的现状 她发现瓦猫正面临 “被时代遗忘” 的困境 现代高楼取代传统瓦房 瓦猫应用场景从家家户户的屋顶 萎缩到仅存的 3340 个传统古建筑上 祖父的手稿也成了阁楼里的 “遗迹” 如何让瓦猫融入现代生活,焕发新的活力? 成为萦绕尚融融心头的一大难题

从屋脊神兽到茶席雅器 2024年 尚融融考入云经管教育学院学前教育专业 在创新创业精英班的课堂上 校长助理、创新创业学院院长焦艳军老师的一句话 点醒了她 “好的商业要满足人们对美好生活的需求。 传统非遗不缺美感, 缺的是与现代生活‘接口’。” 课后 尚融融带着祖父的手稿再次拜访郜金福 老人的解读更让她豁然开朗 “瓦猫不是简单的‘摆件’, 它是云南人‘天人合一’的生活哲学 —— 屋脊放瓦猫,是希望 人与自然、家园与神灵和谐共处。” 尚融融与云南瓦猫非遗传承人郜金福 此后半年 郜金福老师成了她的 “校外导师” 他教她分辨 “官渡瓦猫” 与 “建水瓦猫” 的差异 官渡瓦猫纹饰更繁复 多刻云纹、水纹,象征 “风调雨顺” 建水瓦猫则更注重形态张力 头部比例大,寓意 “震慑邪祟” 他还亲自示范传统泥料的配比 “红土 7 份、高岭土 2 份、细沙 1 份, 这样烧出来的瓦猫既结实, 又能呈现温润的暗红色,像云南的红土地。”

赴大理学习瓦猫制作

在郜金福老师的指导下 她对祖父的手稿有了新的解读 其中一份手稿 设计的是 “带铃铛的瓦猫” 起初她以为只是装饰 郜老却解释:“过去云南民居多为土木结构, 铃铛声能驱赶鸟雀, 避免它们在屋顶筑巢损坏房屋, 这是实用与信仰的结合。” 基于这一发现 她在后续的茶宠设计中 加入了 “轻音铃铛” 当茶水流过茶宠时 会发出清脆的 “叮铃” 声 既保留了传统智慧又增添了使用趣味

为了还原传统工艺精髓

她还专程前往鹤庆瓦窑学习古法烧制这种

“正统传承 + 创新转化” 的模式

让 “滇创瓦猫” 既没有

陷入 “为了创新丢传统” 的误区

也避免了 “守着传统难落地” 的困境

为了让瓦猫融入现代生活

她将创新的突破口

选在了 “现代茶空间”

这一选择源自一场扎实的市场调研

团队在走访昆明大商汇、得胜家具

及 12 家线下茶空间

并发放 370 份问卷后发现

当前茶空间市场存在明显的 “设计失衡”

超 80% 预算投向茶台材质

与造型(多为红木、大理石等高档材料)

不足 20% 关注器物设计

且器物风格多偏向成年男性审美

以 “大气、沉稳” 为主,色调偏深

但数据同时显示

茶空间消费群体中女性占比 63%

18-35 岁年轻客群占比达 37%

现有设计严重忽视了女性与年轻人

对 “精致、有趣、有文化内涵” 的需求

这成了 “滇创瓦猫” 切入市场的关键缺口

“瓦猫 + 茶空间”

于是 结合云南作为普洱茶核心产区的地域优势 她决定将瓦猫 “驱邪纳福” 的吉祥寓意 与茶器的实用功能结合 打造 “瓦猫 + 茶空间” 的创新生态

让瓦猫融入生活,更成为产业 传统瓦猫的传承 除了应用场景萎缩 还面临 “造型单一、生产低效” 的痛点 82% 的传统瓦猫为陶土原色 92% 的纹样是云纹 / 兽面纹 且纯手工生产日均仅 3-5 件 规模化受阻

为破解这些难题

她从 “数据” 与 “材料” 两端同时发力

构建起核心技术壁垒

在 “数据赋能” 方面

她启动 “瓦猫元素采集计划”

利用学校采风课题

深入玉溪、红河、大理、昆明等地

收录 5836 张各地瓦猫素材

及 6 个民族(白族、彝族、哈尼族等)的传统元素

在此基础上搭建 “四级数据图库”

融入少数民族元素的瓦猫设计

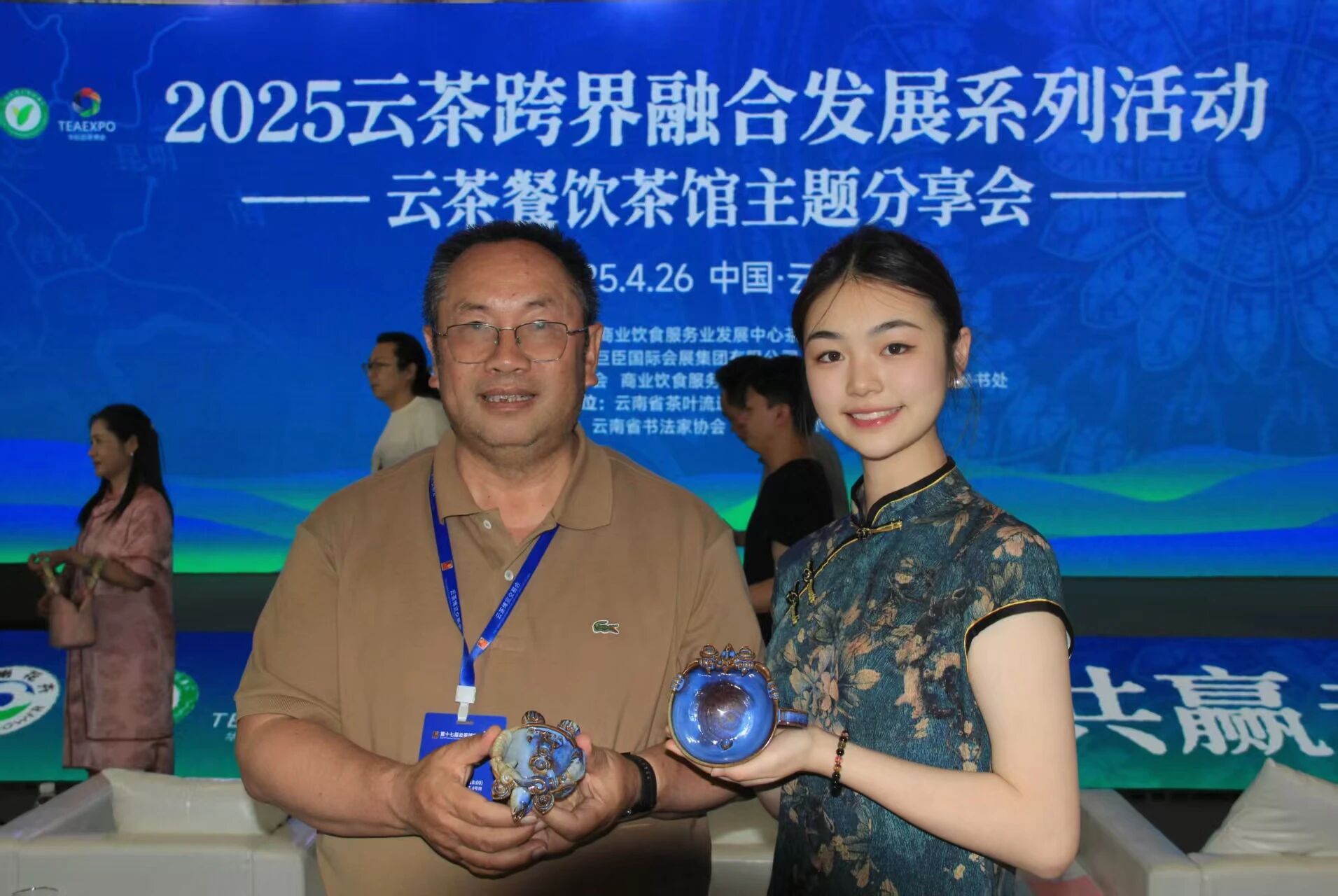

这些技术突破不仅让项目获得专业认可 申报2 项发明专利 还推动产品快速落地 与景德镇研陶文化有限公司 合作建立两个代加工生产基地 实现瓦猫茶杯、茶宠的规模化生产 甚至受邀亮相 2025年云茶餐饮茶馆主题分享会 向公众展示 “传统工艺 + 现代技术” 的融合成果

尚融融参加2025云茶餐饮茶馆主题分享会

扎实的创新设计使“滇创瓦猫” 逐步构建起“生产-运营-销售”的完整商业闭环 在上游与两家企业合作 确保原料供应和代加工 在中游通过生产运营、设计研发、品牌推广 和技术赋能的四维体系进行赋能 线上借助抖音、小红书、Instagram 等平台进行推广 在下游覆盖B端(茶企、设计公司、文旅企业) 和C端(文创爱好者、茶具收藏者) 项目成功入驻国家级科技企业孵化器 昆明科技创新园 并获得云南柚沐集团100万元天使轮意向投资 为后续发展注入强劲资本动力

昆明科技创新园入驻签约仪式

产业化难题突破的同时 项目的文化价值也获得广泛认可 2025年4月 为煮水茶室设计的非遗IP茶空间 使茶室客流量提升50% 18-35岁客群占比从30%增至65% 文创购买转化率高达68%

非遗IP茶空间

同年 项目荣获首届云南SDG开放创新马拉松挑战赛 “最具投资价值奖” 尚融融更被聘为 “2025中国—马来西亚新时代青年非遗文化传播大使”

更为重要的支持来自国际层面 联合国全球传播官员菲利佩·奎波先生 在深入了解项目后 亲自致信推荐 “瓦猫背后的‘天人合一’‘守护家园’理念, 与联合国可持续发展目标中的 ‘可持续城市和社区’ ‘负责任消费和生产’高度契合。”

团队借此契机 与UC教育集团共同开设中英双语瓦猫课程 课程涵盖“文化认知”“手工实践” “创意设计”三个模块 目前已覆盖国内外1000余名学员

中英双语瓦猫课程

此外 团队还作为云南代表 向泰国驻昆明商务领事馆领事龙纳德先生 赠送定制瓦猫茶杯 将瓦猫塑造成“中泰文化交流的使者”

尚融融与泰国驻昆明商务领事馆领事龙纳德先生

“既有非遗的根,又有青春的魂” 回忆起 准备中国国际大学生创新大赛(2025)的日夜 尚融融说“团队的跨专业磨合仍历历在目” 尚融融作为项目发起人 最初仅抱着“不让祖父的手稿蒙尘”的初心 在校园里召集了15名不同专业的同学 视觉传达设计专业的郝望龙、刘鑫志 负责IP形象视觉体系构建 虚拟现实技术专业的李云捷同学 负责3D视觉呈现 数字媒体艺术专业的殷秀等同学 主导茶器美学创作 丁家怡统筹线上销售矩阵 法学专业的和逸菲把控知识产权与合规管理 会计学专业的段家欣负责财务核算 技术与材料部的李文茜专注陶泥研发 马来西亚籍成员Jamuel Romie 则深耕海外跨境电商

这支覆盖

“设计-技术-运营-法务-跨境”的全能团队

成为项目落地的核心支撑

团队备赛合照

备赛期间 团队围绕“传统与创新的平衡” 展开了激烈讨论 郝望龙、刘鑫志主张 将瓦猫的传统獠牙设计得更为夸张 以增强其辨识度 而杨睿涵等同学通过前期的小范围调研发现 年轻消费者更倾向于“软萌化”的形象 最终 团队决定以“数据说话” 在昆明的3所高校和2个文创园区 发放了1200份初版问卷 结果显示 72%的受访者希望瓦猫 “保留核心特征,但更易亲近”

产品效果展示

基于这一数据 团队推翻了3版设计稿 将獠牙改为圆润的“微笑弧线” 并将传统瓦猫的“立耳” 调整为微微耷拉的“软耳” 这一细节调整使得 后续产品的认可度提升了40% 正是凭借这种严谨与灵活的态度 “滇创瓦猫”在国赛现场 从300多个项目中脱颖而出 评委给出的 “既有非遗的根,又有青春的魂”的高度评价 成为团队继续前行的强大动力

从祖父的 127 份手稿到国赛银奖的认可 从校园工作室的小试牛刀 到央视报道的全国瞩目 从云南的红土地到走向世界的文化舞台 “滇创瓦猫” 的故事 不仅是一个非遗创新项目的成长史 更是一代青年用青春力量 守护传统、拥抱未来的缩影 未来 团队计划在云南打造瓦猫文化产业园 整合设计、生产、销售、研学全链条资源 同时将 “云南经验” 复制到全国 让这只从中国屋脊走下来的 “瓦猫” 真正成为全球文化舞台上的东方使者 讲好中国非遗创新的故事

- ↑ 上一篇: 「梨」财有「道」

- ↓ 下一篇: 身家千万,他从云经管摆地摊开始!

滇公网安备:53010202000771号

滇公网安备:53010202000771号